会派を代表して「令和6年度決算」について質疑を行いました。

2025年9月8日に神戸市会本会議場にて、会派を代表して令和6年度決算について質疑をいたしました。

代表質疑(議事録概要版)のほう、御案内させていただきます。

1)高校生 通学定期券代 補助制度の現状と課題について

2)市営住宅の防火管理・環境整備について

3)コベカツ参加の費用負担支援策について

【1)高校生 通学定期券代 補助制度の現状と課題について】

昨年度より、神戸市在住の高校生が神戸市内に所在する市立・県立・私立を問わず、高校等に通学する際の通学定期券代について、その全額が補助されている。

今年度からは制度が拡充され、神戸市外にある高校等に通学する場合は、通学定期券代の半額が補助されているが、通学先が市内か市外かによって補助の水準に差がある状況である。

今年3月の予算特別委員会・総括質疑において、久元市長からは

「高校生の通学定期券代の無償化又は補助の継続実施の重要性や、国の施策や本市の高校生通学定期券代への補助制度の効果を踏まえ、高校生がいる世帯への支援のあり方を検討していく」との答弁があった。

そこで伺う。神戸市に住む高校生や高校生のいる世帯を支援するという観点からは、すべての子どもたちが公平な基準によって補助を受けられるよう制度を見直すべきであると考える。

神戸市内外の通学先によって生じている格差を是正すべきではないのか。見解を伺う。

●久元市長

三木議員のご質問のうち、高校生通学定期券代補助制度の現状と課題について答弁する。

本制度は、子育て世帯の経済的負担軽減を目的として2022年9月に開始された。2024年9月からは大阪府の高校授業料無償化に伴い、市内高校進学者の減少による教育の多様性や独自性の喪失、さらには子育て世帯の流出が懸念されたことから、市内高校教育環境の維持を目的に加え、市内高校通学者に対して全額補助を行う制度へ拡充した。

この市内通学者への定期代無料化の公表以降、市外通学者への拡充を求める声が寄せられた。市内在住高校生のうち約1割は様々な理由で市外高校を選択しており、とりわけ北区や西区の一部地域では地理的要因により市外通学を余儀なくされる場合もある。こうした事情を踏まえ、制度の二つの目的を両立させるため、今年度からは市外高校についても基準額を撤廃し、通学定期代の半額を補助する制度へ拡充した。

現時点における効果として、市内無料化実施後の今春の受験動向を見ると、兵庫県や阪神間の高校受験者は減少したが、市内高校は受験者数を維持した。また、市立中学校卒業生の市外進学率は昨年度比1.5%減少し、市内高校への進学割合が増加した。これらをすべて制度効果と断定することは困難であるが、市内高校教育環境維持の目的に一定の効果が表れていると考える。

今後の運用においては、市内高校教育環境維持を大きな目的とするため、全額補助対象は市内通学者とする方針を継続する。その上で、効果を検証し、制度の見直しや拡充の必要性については令和8年度予算編成において検討する。他のご質問については副市長から答弁する。

【高校生通学定期券代補助制度の現状と課題 再質問】

●三木 再質問

再質問する。神戸市には小中学生に遠距離通学費補助制度があり、小学生は2km以上、中学生は3km以上の通学距離で補助が行われている。2023年度の援助額は、小学生501件で1,720万円、中学生1,327件で約1億円である。対象は公立小中学校のみであり、私立の小中学校は含まれない。

一方で高校生の制度には距離制限がなく、徒歩圏内の生徒もバスを利用する事例が生じている。例えば名谷駅周辺ではバス混雑や市民の利用制限、マナー問題も報告されている。周辺高校までの距離を調べたところ全て3km以内であり、中学校と比較して不公平さがある。よって距離制限や補助上限を設ける必要があると考えるが見解を求める。

●今西副市長

小中学校は原則として徒歩圏内に学校を設置しているが、例外的に遠距離通学が発生するため補助制度を設けている。高校生は居住地に関わらず進学先を自由に選択できるため、小中学校とは異なり距離要件を設けることは慎重であるべきと考える。

補助額は居住地や利用交通機関により変動するため、家計負担に応じて補助を行っている。平成27年度の通学区域見直しにより遠距離通学が増加し、他政令市と比べても負担が高かったことから本制度を導入した。補助上限額を設ければ財政負担軽減効果はあるが、制度趣旨に照らして上限は設けていない。通学定期券は高校による合理的経路認定が必要であり、不合理な高額購入は想定されない。

●三木 再質問

制度導入後、駅周辺で混雑が発生している。これに対して何らかの対策を講じているか。

●今西副市長

妙法寺駅バスターミナルでは複数高校の利用により混雑が見られる。交通局は昨年9月以降、バス増発や整列案内表示、職員による誘導を実施している。各高校と連携し、教員が現地で整列指導やマナー啓発も行っている。混雑はあるが概ね円滑に乗車できている。今後も学校と協力し、案内やマナー向上に努める。

●三木 再質問

対策は理解するが、現場からは依然として不満が聞かれる。効果を検証し、更なる対応を求める。また私立高校生も含め公平に補助すべきであり、有識者会議等で検討する必要があるのではないか。

●今西副市長

高校生補助制度のほかに生活保護制度や一人親家庭補助、福祉乗車証が存在し、それぞれ目的は異なる。本制度は他制度との重複を避けるよう整理している。通学距離や所得に関わらず家計負担に応じた補助を行うことで公平性を確保している。有識者会議設置は考えていないが、制度効果の検証は継続する。

●三木 要望

令和6年度は既存制度と新制度が併存する過渡期である。令和7年度決算後に数値が明らかになるため、必ず検証を行い再度検討していただきたい。

【2)市営住宅の防火管理・環境整備について】

近年、地震や台風、豪雨などの自然災害が頻発する中、集合住宅には一戸建てとは異なる特有の課題があり、それぞれの環境に応じた防災対策を講じることが必要であり、極めて重要なテーマであると認識している。

今年の5月には、中央区のタワーマンションにおいて、マンション管理組合、区役所、警察、消防などの協力により火災を想定した訓練が実施され、私自身も参加した。

その際、集合住宅における火災対策としては、火災予防、住民への啓発活動、避難対策など、日頃からの備えが極めて重要であると強く感じたところである。

特に、避難経路の事前確認や住民参加型の避難訓練、さらに消火器の使用方法の周知や高齢者や障がい者への配慮など、日常的に取り組める準備は数多く存在している。

集合住宅における火災対策は、住民一人ひとりの意識と管理体制の両輪によって成り立っており、その中心的役割を担うのが「防火管理者」である。

「防火管理者」とは、消防法第8条および関連法令に基づき、防火管理に責任を負う重要な管理的ポジションであり、業務内容としては、消防計画の作成と届出、消防設備の維持管理、防火管理に関する訓練、防火体制の整備、関係機関との連絡調整など、多岐にわたるものである。

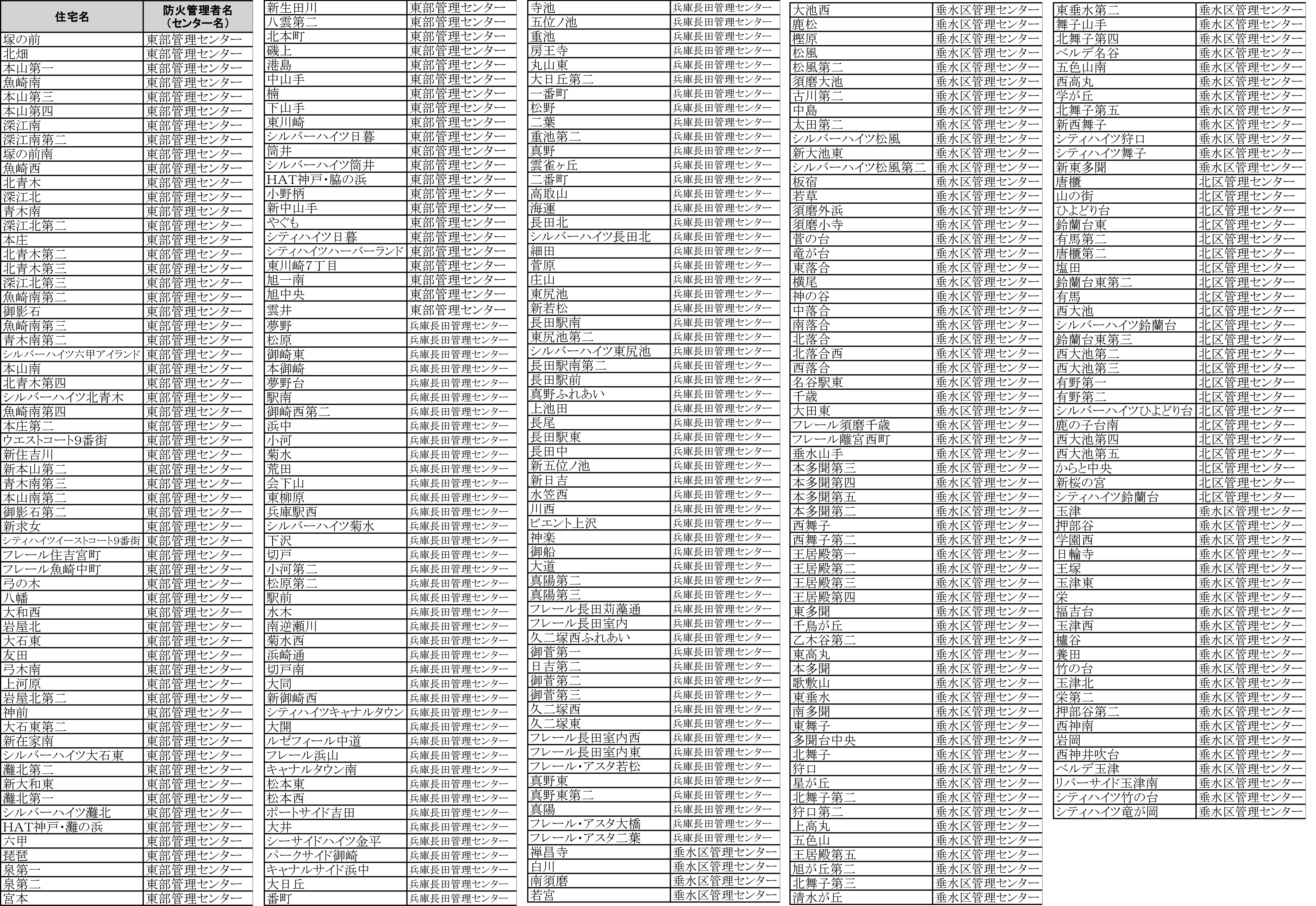

建物の所有者または管理者には、火災を予防し被害を最小限にとどめる責務が課されているが、市営住宅における「防火管理者」の配置状況は、指定管理者の職員1人が数十か所を担当し、多いところでは40か所以上もの市営住宅を1人の「防火管理者」が担当している。

果たして1人の人間が数十か所もの集合住宅の「防火管理」を適切に行うことができるのか、書類上の形式的な選任になっているのではないかと危惧している。

さらに、長年にわたり実際に「防火管理者」として活動している市民とは異なる人物が、書類上の「防火管理者」として記載されていた事例も確認されている。

また、防火に関する注意事項を記したチラシの掲示をもって防災訓練の代替としている市営住宅や、「防火管理者」が防災訓練に参加していない市営住宅も数多く存在している。

住民の安全を守るためには、防火管理者の立ち合いのもとで訓練や設備点検を確実に行うべきではないか。

本市としても、指定管理者と十分に協議のうえ、適切な対応を講じるべきであると考えるが、見解を伺う。

【消防法第8条の概要(防火管理者の選任)】

1. 趣旨

火災による被害を防止し、多数の人命を守るために、一定規模以上の建物には防火管理者を選任し、防火管理体制を整備することを義務づけた規定である。

2. 適用対象

劇場、映画館、百貨店、ホテル、病院、共同住宅など収容人員や用途に応じて対象が定められており、特に不特定多数の人が出入りする施設や集合住宅が中心となる。

3. 管理権原者の義務

建物の所有者・管理者など(管理権原者)は、防火管理者を選任すること

選任したことを所轄消防署に届出ることが求められる。

4. 防火管理者の資格

消防署などが行う防火管理講習を修了した者

建物の規模・用途に応じて「甲種防火管理者」「乙種防火管理者」がある。

5. 防火管理者の職務

防火管理者は、建物ごとに以下を担う:

消防計画の作成・届出

防火・避難訓練の実施

消火・避難設備の維持管理

従業員や居住者への防火教育

火災予防全般の実務責任

6. 意義

この制度により、建物ごとに責任者を置いて日常的に防火体制を維持訓練・計画を通じて火災時の混乱を最小化

消防署と建物側の連携を強化

●小松副市長

市営住宅の防火管理について答弁する。

本市には300を超える市営住宅があり、防火管理者は「神戸市営住宅等管理運営業務標準仕様書」に基づき指定管理者が担うこととされている。実際には各地区担当者が防火管理を担い、その多くが複数の住宅を担当している。

平成4年9月11日付の消防庁通知「共同住宅における防火管理に関する運用について」により、管理会社が複数の共同住宅の管理業務を受託している場合には、職務を遂行できる範囲において同一人を重複して防火管理者に選任しても差し支えないとされている。

防火管理業務では、防火管理者が消防法に基づき消防計画を作成し、防火関連事業者が点検や防災訓練を実施している。防災訓練は概ね年1~2回開催されており、防火管理者の立会いは法令で義務付けられていないが、立会いが困難な場合には防災関連事業者や地域の町内会・自治会と連携して実施されている。

昨年度はやむを得ず集合訓練を実施できなかった住宅もあったが、今後は防火管理事業者への委託を増やすなどして、より効果的な訓練実施を図る。今後も指定管理者が事業者や地域と連携し、居住者の防災対策を徹底できるよう、本市として指導啓発に努める。

【市営住宅の防火管理・環境整備 再質問】

●三木 再質問

防火管理者について再質問する。

市営住宅では1人の防火管理者が多い場合で44住宅も担当している実態があり、防火管理者が一度も住宅を訪れたことがなく、住民は顔も分からないという事例があった。また設備点検に立ち会ったことがないという声もある。

防災訓練についても、370住宅のうち219住宅で防火管理者が立ち会っていない。これは1人の担当数が過多であることが原因と考える。消防法上は問題がないとのことだが、現場で防火管理者の姿が見えず、建物や居住者を把握していない状況では、火災発生時に適切な対応ができないと考える。今後どのようにして防火管理者が任務を果たす仕組みを確立するのか、対応策を問う。

●小松副市長

防火管理者の重複選任については、管理権限者(共同住宅の所有者・占有者・管理組合等)が消防用設備の維持管理や訓練の実施など防火管理上必要な業務を適切に遂行できると判断する場合には、同一人を複数施設の防火管理者に選任することが可能とされている。

防火管理制度は、火災の発生防止と被害軽減を目的とし、管理権限者が防火管理者に法令で定められた業務を適切に行わせるものである。各施設において防火管理者が実効性ある業務を担うことが重要である。

本市としても指定管理者に委託している以上、その業務が適切に実施されるよう現状を把握し、必要な対応を取っていく考えである。

●三木 要望

適切な対応を求める。大阪市では「市営住宅防火管理規定」があり、防火管理者が複数建物を担当する場合には居住者から連絡責任者を置くこととなっている。神戸市には未導入であるため、このような制度も検討し、住民と防火管理者が直接コミュニケーションを取れる仕組みを整えるべきである。

【3)コベカツ参加の費用負担支援策について】

令和8年9月より、中学校の部活動が廃止され、「コベカツ」として地域展開される予定である。

コベカツは校区による制限がなく、生徒自身が希望する活動に自由に参加できるという利点がある一方、参加する活動ごとに会費を負担する必要がある。

既に公表されている「コベカツ」登録団体一覧によると、月額費は0円から9,100円と幅が広く、平均では3,200円程度であると聞いている。

一方で、「コベカツ」には参加せず、学習塾や習い事に通う中学生も一定数いると考えられることから、家庭の経済的負担を軽減しつつ、生徒が充実した学生生活を送れるようにするためには、あらゆる放課後活動の費用に充てられる「バウチャー制度」を導入すべきであると考える。

以前からこの制度を提案しているが、今回の「コベカツ」としての地域展開を機に検討すべき時期に来ているのではないか。

大阪市では、月額1万円の「習い事・塾代助成事業」を実施している。

しかしながら、多額の財政負担が生じることから、本市においては、例えば、まずコベカツの平均会費水準などを参考に、小規模に始めるという選択肢もあるのではないかと考える。

「安心して選べるコベカツ、家庭負担を軽くする制度」として、家庭負担の在り方について、ぜひ検討いただきたいと考えるが、見解を伺う。

●今西副市長

私から、コベカツ参加の費用負担支援策について答弁する。

バウチャー制度導入により子育て世帯の経済的負担を軽減すべきとの提案であるが、本市はこれまでも、ライフステージに応じた経済的支援や子育て環境の整備など、限られた財源の中で最も効果的かつ持続可能な政策の実施に努めてきたところである。

具体的には、高校生を対象とする通学定期補助制度の創設、中学校給食費の半額助成、子ども医療費助成の対象拡大、保育料の軽減など、子育て世帯のニーズに即した多様な支援を実施している。

バウチャー制度は、収入にかかわらず各家庭のニーズに応じたサービス提供を可能にする一方で、多額の財政負担を要し、助成額によっては習い事の月謝が助成額を上回り、低所得世帯が利用しにくくなるおそれがある。また、制度参加事業者が限定されるなどの課題もある。

他都市の事例を見ると、月額1万円程度の助成でも利用率はおおむね6割にとどまり、制度を利用していない世帯からは、通っている教室や利用希望の教室が登録されていない、助成額が不足している等の声が見られる。よって、バウチャー制度導入で期待する効果が得られるかは、十分に見極める必要があると考える。

その中で本市は、学習支援の取組として、経済的事情等により学習機会を十分に得られていない中学生等を対象にした学習支援や、子どもの居場所づくり事業における学習支援を市内245か所で実施するなど、より多くの子どもが参加しやすい環境整備を進めている。

子育て支援策については、様々な課題に対し、限られた財源の中でバランスよく総合的に取り組むことが必要である。誰もが安心して子を産み育てられる環境づくりに向け、効果的な支援政策の拡充について引き続き検討を進める考えである。

【コベカツ参加の費用負担支援策 再質問】

●三木 再質問

続いてコベカツについて質問する。バウチャー制度は、コベカツに参加する生徒だけでなく参加しない生徒にも活用余地があり、習い事や塾にも使える点で有効と考える。

一方で、移動手段に関し、公共交通機関の利用や自転車移動についての取扱い、ならびに駐輪場整備をどのように考えているのか見解を求める。

●福本教育長

生徒がコベカツの活動に参加する際に自転車を利用する可能性は十分にあると認識している。公共交通機関を利用するか自転車を用いるかは、各家庭の事情、立地、クラブの活動内容等を踏まえて各自で判断することになる。

現時点では、通学における自転車利用は原則として制限がある一方、部活動やクラブ活動への移動手段としての自転車は通学用自転車と区別して考える。安全面の指導については、交通安全教室等を適切に実施する。

本年9月から実証事業を行っており、その結果も踏まえて移動手段に関する取扱いを引き続き検討していく考えである。

●三木 要望

第3次募集も始まると承知している。移動手段は極めて重要であり、例えば一度帰宅して自転車を取りに行く負担等も考慮すべきである。課題は多いと認識しており、今後も常任委員会等で議論を深めたい。